3044am永利集团正式成立于2023年,其前身為2016年創立的先進材料研究院。學院位于風景秀麗的青山湖邊,湖光山色,鳥語花香,是學習和工作的好去處。

學院現開設有材料科學與工程本科專業,擁有材料科學與工程一級學科碩士點,下設材料學、材料物理與化學兩個二級學科。學院計劃将“材料科學與工程”專業打造成為湖北省一流本科專業。

學院注重師資隊伍建設,學科交叉融合,學源結構合理。從2016年起,學院先後從清華大學、南京大學、中國科學技術大學等全國著名的C9高校引進優秀人才30餘人。現有外聘及在職教師40餘人,包括教授9人、副教授12人、博士生導師6人、碩士生導師25人。其中,中國科學院院士1人、日本工程院外籍院士1人,長江學者特聘教授4人、國家傑出青年科學基金獲得者4人、湖北省“青年拔尖人才”1人、湖北省傑出青年科學基金獲得者1人、“楚天學者特聘教授”2人、“楚天學子”5人,黃石市“東楚英才”3人,“磁湖學者”特聘講座教授4人、“磁湖學者”青年才俊4人。

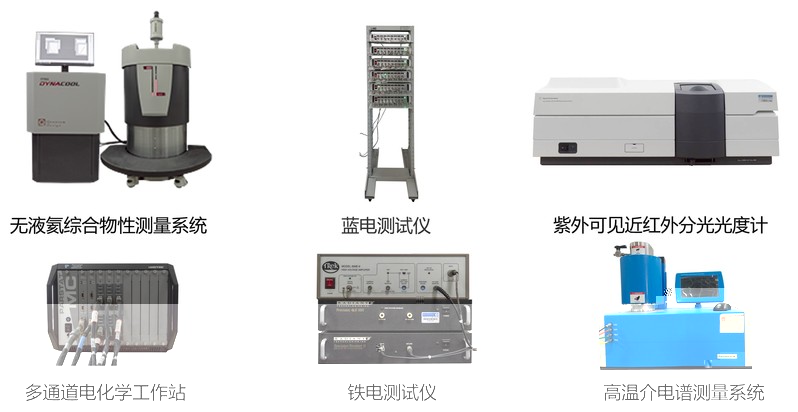

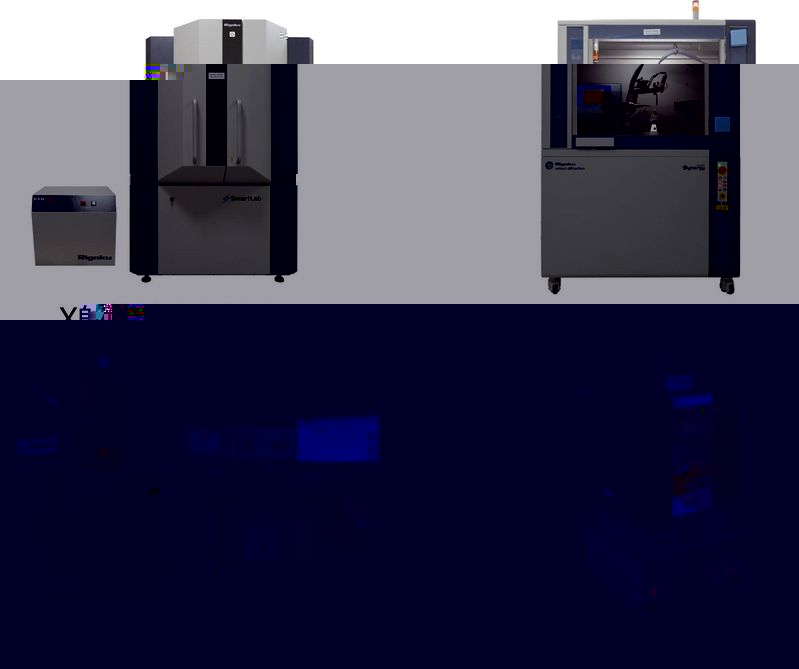

學院具有優良的辦學條件和教學環境,總面積達15000平方米,儀器設備1000餘台,其中大型設備55台,總價值4000餘萬元,擁有湖北省重點實驗室、湖北省工程研究中心、黃石市重點實驗室,建有3044am永利集团分析測試中心。學院現有4個科研攻關團隊,圍繞信息功能材料、量子材料、能源新材料、新型電池材料等方向展開,研究方向涵蓋了物理、化學、生物、工程等多學科領域。從2017年至今共獲批科研項目70餘項,到賬競争性科研經費950餘萬元。其中,獲批國家重大研究項目子課題1項,國家自然科學基金22項(面上項目4項、青年項目18項),省部級項目21項。在科學研究方面永利也取得卓越的成績。近年來,學院在Nature Communications、Nano Energy、Physical Review B、Applied Physics Letters等國際一流雜志發表SCI論文200餘篇。申請授權國家發明專利10餘項,獲得校級教學創新獎共3項(一等獎1項、三等獎2項)。

學院把立德樹人作為教育的根本任務,秉承培養德智體美勞全面發展的學生為理念,自2017年開始招收第一批碩士研究生以來,至今已累計培養研究生60人,畢業研究生31人,有6人成功申請到美國休斯敦大學、華中科技大學、東南大學、中南大學等國内外知名學府繼續讀博深造,5人就職于高校和國家公務員崗位,就業率100%。學院注重思想政治教育、專業技能培養、科研素養提升、社會實踐與創新創業能力的培養,鼓勵學生積極參與科學研究,不斷提高科研創新能力,夯實專業基礎知識,為國家輸送高水平、高素質的工程技術人才。

材料科學與工程(四年制本科授予工學學士學位)

本專業培養具有良好的人文素質、職業道德和社會責任感,具有紮實寬廣的材料科學與工程理論基礎知識以及實踐能力,熟練掌握新材料開發和表征測試技術,具有良好的職業規範和交流能力,具備工匠精神和持續學習能力的應用型人才。畢業後能從事材料、化學、電子信息、能源、綠色環保等相關領域的科學研究、工藝優化、産品開發、企業管理等工作,也可以在相關領域繼續深造。

本專業畢業生具有如下目标預期:

(1) 職業素養:身心健康,具備良好的社會責任感、敬業精神和工程職業道德,踐行社會主義核心價值觀,有意願并有能力服務社會。

(2) 專業素質:具有從事材料科學與工程領域科學研究、工程設計和技術服務等工作所需的數理基礎知識、專業基礎和其它相關自然科學基礎知識。

(3) 工程能力:了解所選專業方向的前沿發展現狀和趨勢,熟悉設計、制備、測試和分析材料制品的儀器設備和應用軟件,并能運用所學知識借助科學工具解決工程實際問題。

(4) 職業發展:在科研、工程技術以及經營管理等領域中,具有新材料設計與研制、産品開發與工藝改進、材料服役性能分析、産業化應用等方面的行業競争力。

(5) 行業素質:具有良好的團隊意識和合作精神,具有終身學習的能力;具有支撐社會可持續發展的創新意識和國際化視野。

本專業師資力量雄厚,多數教師具有海内外知名高校教育經曆,教學科研能力強;與企業共建實習實訓平台,學生實踐和科技創新保障體系完備。半導體和新能源産業是國家未來發展的重點産業,該領域發展速度快,政策扶持力度大,産業規模龐大,人才需求量高,就業前景好。

高等數學、概率論與數理統計、大學物理、材料科學基礎、材料熱力學與相圖、物理化學、材料工程基礎、工程制圖、C語言程序設計、半導體材料與器件、材料科學前沿、電工與電子技術、晶體學、現代材料概論、現代分析測試技術、材料合成與制備等。

畢業生能夠從事新能源材料和無機非金屬材料領域技術與産品研發、工藝改進與産品研發、生産技術管理等工作,成為單位的技術與管理骨幹,以及繼續讀研深造。

學院陸續建成了信息功能材料實驗室、能源新材料實驗室、環境與催化材料實驗室和測試分析中心,面積達到15000平方米,足以滿足材料的模拟設計、納米/薄膜/塊體材料的可控制備和精密微加工,同時具備對材料的結構和形貌表征以及光、電、磁、熱等基本物性的測試條件。

實驗室依托3044am永利集团在材料科學與工程、光學工程等一級學科優勢,面向未來二十年甚至更長時期的新生代光電轉換材料需求,以飛秒尺度光電轉換物理為先導,緻力拓展到亞飛秒尺度脈沖光電激發,發展超快、超短光電轉換激發與探測技術,建立超越當前光電轉換材料性能極限的新原理、新體系、新應用。實驗室以超快超短脈沖激光激發光電轉換微觀過程探測為龍頭和牽引,以光電轉換材料中光-電微觀過程為研究中心,特别是以過往較少被探索的光電轉換最初期超快超短尺度内的新物理和動力學行為為核心點,以開發未來新一代高效光電轉換材料為研究目标,開展超短脈沖激光激發與超快光電探測、高效光電轉換機理和高效光電轉換新功能材料三個方向的研究。

黃石市重點實驗室依托我校材料科學與工程學科建設,在黃石市委、市政府的支持下于2020年10月14日獲批立項。實驗室緊密圍繞黃石市半導體材料與器件産業發展的實際需求,在新型光電半導體材料與器件、全固态锂離子電池技術、半導體存儲材料與器件、新型半導體傳感材料與工藝等4個研究開發方向進行攻關,解決嚴重制約黃石電子信息産業發展過程中遇到的技術障礙,推動下一代半導體材料與新型微納器件的落地與應用,并建立産學研創新示範基地,為黃石市、湖北省乃至長江經濟帶的半導體産業發展提供技術支撐。

分析測試中心以學校現有的大型儀器設備為中心建設而成的共享平台,在立足服務于校内教學任務與科研工作的同時,也為校外相關結構提供測試服務及其分析檢測方案。

根據學科發展的特點和老師們的研究方向,針對國家和地區的發展需求,再結合地方的産業特色,學院組建了4個科研攻關團隊。

團隊主要研究方向為新型電池的正極材料、功能型固态電解質以及碳基負極材料等展開研究,團隊與湖北融通高科先進材料有限公司開展深度合作,共同開發新型高能量密度、高安全性和高功率密度電池。

新型電池材料

團隊主要研究方向為能源轉換新材料,着力于材料的新原理與新機制,深化能源轉換新系統的開發與應用,為高效能器件研制提供策略與保障。

新能源材料與器件

團隊通過對信息功能薄膜材料的電學、光學、磁學和結構特性等基本問題及其器件應用開展研究,在信息的獲取、轉換、處理和存儲等方面發展新的原理并實現性能突破,推動相關科技前沿領域的發展。

新型信息材料

團隊主要研究方向集中于超導材料與機制研究、拓撲材料探索、量子自旋液體、拓撲量子磁體等新穎量子材料,旨在為實現量子計算、量子通信、高性能數據存儲等高新技術的大規模應用奠定科學基礎。

量子材料

學院的前身雖以培養研究生為主,但學院教師仍有豐富的本科教學經驗。在學院積極推進下,學院教師教師參與全校的教學輪崗,承擔其他理工科學院的本科生教學工作,包括本科生課程教學、本科生畢業論文指導、本科生創新創業項目指導等。自2016年以來,學院教師累計承擔本科生課程84科次,指導本科生畢業論文73人次,指導本科創新創業項目12項,其中國家級5項,省級4項,校級3項。

學院将于2023年招收首屆本科生,專業設置的課堂教學内容除了思想政治、公共基礎課和專業課之外,還有勞動、實踐等内容,通過理論學習、現場觀摩和實踐操作相結合的方式,完成原理學習和器件組裝等學習任務,提高學生的實際動手能力。

為進一步引導青年教師潛心教書育人,推動教學創新,掀起學習革命,形成卓越教學的價值追求和自覺行動,學院鼓勵青年教師積極參與到我校教研教改工作中。近年來,永利教師申請獲批教研教改項目6項,為後續建設好本科專業打下堅實基礎。此外,學院還着重于青年教師的教學能力培養,積極組織青年教師參加教學創新比賽,先後獲得校級教學創新獎共3項,其中一等獎1項,三等獎2項。

自2016年至今,學院教師累計有29人次擔任物電學院、化學化工學院、電氣工程與自動化學院、計算機與信息工程學院等學院本科生的班主任,并始終貫徹認真負責的工作作風,獲得校級優秀班主任榮譽6人次。

學院的各類實驗儀器設備和科研團隊為學生開展實踐活動提供了物質基礎和有力支撐,可以開展各類教學實踐、課程實踐、項目實踐、科研實踐等活動。

學院重視對外交流合作,鼓勵老師們積極參加國際國内學術會議。近幾年,學院教師參加了國内外高水平學術會議共32人次,并在會議上以報告和牆報形式展示最新的研究成果。同時,邀請美國休斯敦大學、清華大學、南京大學、浙江大學等高校著名專家學者來永利講學和學術交流。

聯系電話:0714-6576185

官方網址:/

學院地址:湖北省黃石市磁湖路11号3044am永利集团産教融合中心